News

We will constantly surpass ourselves to create value for clients, strive for winning the long term trust from clients with better products and services!

Marc电磁感应加热分析

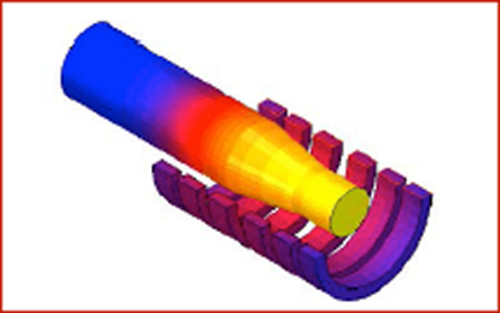

Marc在早期版本中已经提供了电磁感应热的分析功能。利用这一功能,使用者可以模拟在特定频率的电流激励下线圈周围的磁场变化并计算被加热物体上的感应电流,从而进一步预测由于欧姆损耗导致的结构温度变化,进一步耦合结构分析还可以预测结构上的应力分布、弹塑性变形、应变的变化等。

与此同时,结合Marc先进的网格重划分技术和接触体设置可以模拟结构和线圈具有相对运动时的磁场变化以及感应电流的生成。然而,由于分析不仅涉及结构和温度场的计算,还包括电、磁等多物理场的分析,因此需要完整的进行包括结构以及周围空气在内的模型的创建。那么,当结构和线圈具有较大的相对运动时,针对空气的网格进行重划分就会显著的增加分析的工作量甚至出现计算困难。因此在Marc最新版本中提供了最新的“双重网格(dual mesh)”电磁感应热分析功能,利用这一功能,在实现原有的感应热分析外,还允许结构和周围空气分别采用独立的网格,在结构和空气网格出现重叠区域时,Marc自动应用结构部分的材料特性进行此区域的感应电流、温度场、结构部分的计算。这意味着使用者不再需要在结构运动时针对周边空气进行大范围的网格重划分计算,而是由程序根据结构的运动情况,自动判定与空气重叠的部位,并对此部位赋予结构的全部材料特性进行计算。这一功能将大大的减少使用者进行感应热分析的建模和计算工作量,尤其是对于复杂的模具结构进行感应加热时,将大幅减少前处理工作中针对周边空气建模的工作量以及整体的分析时间。

下面将以六组环形线圈对中心管状结构在轴向相对移动过程中所对应的感应热问题为例,介绍在Marc中的定义方法和分析流程,基于结构的形状等特点,将结构简化为二维轴对称模型。采用Marc最新的“双重网格(dual mesh)”电磁感应热分析功能分别对线圈、管状结构、周围空气进行建模和定义,分析结构运动过程中感应电流、温度等的变化情况。具体流程如下:

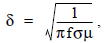

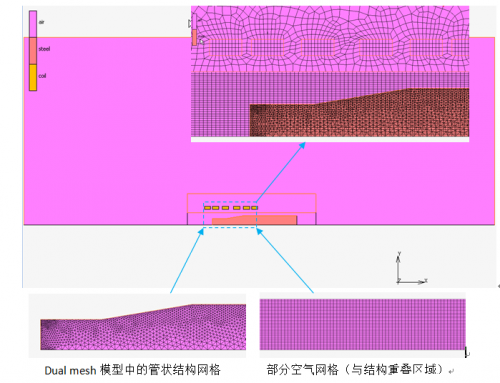

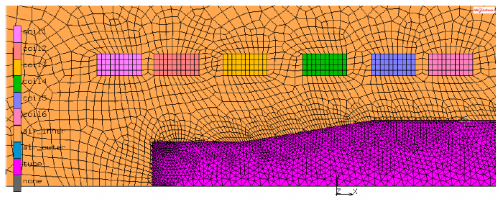

首先创建线圈、管状结构、空气的二维轴对称模型,具体如下图所示,其中采用最新的“双重网格(dual mesh)”电磁感应热分析功能,需要按照真实的结构形状进行线圈和管状结构部分的网格划分,而空气的网格可以独立划分,并且允许与结构部分存在重叠区域。由于趋肤效应存在,材料感应电流深度(即所谓的“趋肤深度”)对于加热过程是极为重要的因素。为了正确的捕捉感应电流,需要对结构部分网格或者结构将会移动到的区域的网格进行足够的细化。通常情况下,单元边长需要小于趋肤深度(skin depth)。趋肤深度与激励频率(f)、磁导率(μ)、电导率(σ)相关,具体定义如下:

分别针对空气、线圈以及结构部分指定材料特性参数,本例中的空气和线圈不参与温度场以及结构的计算,仅需要指定电、磁相关的材料参数。结构件参与温度场和结构的计算,因此需要指定全部电、磁、热、结构部分的材料参数。并且各个材料参数需要考虑随温度的变化,尤其是金属部件随温度变化的磁导率输入,这是由于当达到curie温度时,结构的相对磁导率会有显著的下降,这会影响生成的热流。

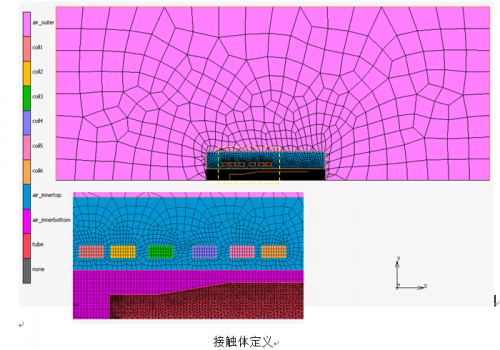

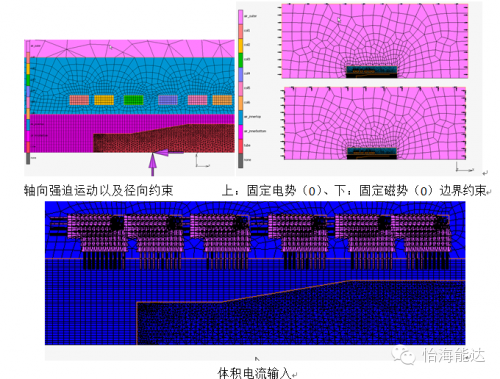

模型中线圈周边的空气以及与管状结构具有重叠部分区域的空气为满足计算精度要求,需要采用相对较密的网格尺寸,外围空气可以采用渐疏的网格,并且范围需要至少为结构部分范围的5-10倍,以确保计算的准确性。这里将线圈、各个区域的空气以及管状结构分别指定到不同的接触体中,这样允许不同的接触体交界处的网格是不协调的,方便进行网格的前处理。另外,模型中的空气不需要考虑变形即结构部分的计算,因此在接触体类型中指定为“0 刚度”接触体,而管状结构指定为可变形体,具体定义如下图所示,包含了6个线圈接触体、内外三部分空气接触体以及管状结构接触体,共10个接触体。根据各个接触体的位置指定接触关系为touch,例如外围空气与内部上、下两部分空气间、内部空气与线圈间、内部上下空气间。

假定结构的初始温度为室温20°,管状结构的轴线上指定轴向强迫运动以及径向约束。空气边缘需要指定固定电势(0)、磁势(0)边界约束。在线圈上指定简谐电流输入,对于本例中的轴对称模型可以指定为体积电流输入,对应线圈圆周方向连续的横截面电流值。当然模型还可以进一步考虑结构与空气间的对流换热以及辐射等热边界条件。这里不做详述。

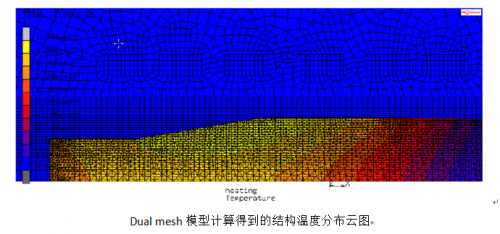

模型中考虑25秒加热、停止加热(保温10秒)两个阶段,其中加热阶段电流激励频率为10000Hz,在Marc中针对两个阶段指定(dual mesh)magnetodynamic/thermal/structrual类型分析工况,并在任务参数中指定输出必要的结果信息,例如:磁感应分量(实、虚)、电流密度分量(实、虚)、温度、电流、生热等。递交Marc分析后可以得到加热结束时结构的温度分布云图

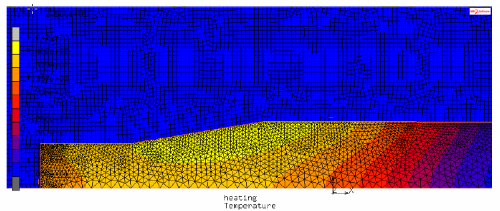

采用传统方法创建的模型如下图所示(局部放大),该模型中内部空气的网格作为一个接触体存在,并且在与线圈和管状结构交界的部位通过接触体间的接触关系定义,同时管状结构的移动导致空气网格的变化,通过Marc的网格重划分技术实现:

采用传统方法创建模型计算得到的加热结束时的温度分布,通过对比可知两种方法得到的温度分布是一致的,而dual mesh方法实现起来更为简便:

文章来源:www.eepw.com.cn